近年来,中国人民大学在中关村校区、通州校区、苏州校区和张自忠路校区高质量发展的基础上,在雄安新区、广东深圳、浙江义乌、福建福州、四川宜宾、福建南平等地新设或升级建设了一系列教学科研机构。到2035年,中国人民大学将构建起覆盖全域、辐射全国、链接全球的人大创新生态网络体系。

3月19日,中国人民大学新时代多校区发展战略会议召开。会议中介绍人大多校区发展规划并部署通州校区2025年秋季学期开学筹备工作。

中国人民大学将始终围绕国家重大战略,统筹推进各校区和异地教学科研机构建设,构建“齐头并进、一体发展”的办学矩阵。

在2024年通州校区先期运行基础上,学校积极推动规划再审视、建设再提速、程序再优化,一体落实“建管用齐头并进”的要求。学校瞄准充分发挥多校区资源优势、持续增强一体化育人氛围的目标,稳妥推进多校区一体化办学实践。

中关村校区

中关村校区将锚定国家战略与科技创新,加快推进校区东部人工智能与未来科技产学研一体化示范基地建设,加快发展新质的理工学科,持续拓展“学术世界”的辐射力和影响力,提升文化出版产业能力,升级建设一批高水平研究中心、高端智库和创新高地,努力构筑高端培训新格局,加快打造基础教育综合改革示范基地。

苏州校区

苏州校区是学校新时代的“新增长极”、提升国际性的“新引擎”、服务长三角世界级城市群的“新战略支点”以及人工智能创新策源助推地方实体经济发展的“新高地”。

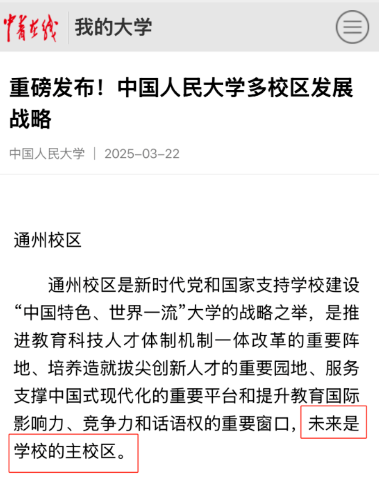

通州校区

通州校区是新时代党和国家支持学校建设“中国特色、世界一流”大学的战略之举,是推进教育科技人才体制机制一体改革的重要阵地、培养造就拔尖创新人才的重要园地、服务支撑中国式现代化的重要平台和提升教育国际影响力、竞争力和话语权的重要窗口,未来是学校的主校区。

通州校区建设始终坚持“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”,努力建成“世界一流、北京最美、独具风格、人大气派”的新时代示范校园,自2024年9月先期运行以来始终保持平稳高效运行。

2025年秋季学期,通州校区将全面正式投用,28个教学单位将正式进驻,通州校区将迎来2025级硕士研究生新生。学校将在前期工作基础上,进一步优化运行保障、人才培养、管理服务等各项机制,为师生提供更加优质、更加温馨的学习、工作和生活保障。

px.png)